Opinión | «Invertir en la regeneración de ecosistemas en América Latina: El verdadero reto posiblemente no sea el dinero»

Por la Dra. Nelmara Arbex, socia de KPMG Brasil

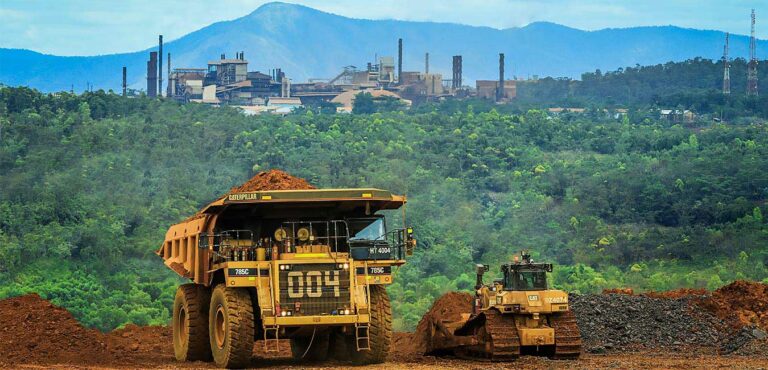

Para estabilizar el clima mundial, no solo necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino también regenerar los ecosistemas. Los ecosistemas del hemisferio sur son especialmente interesantes, no solo porque pueden interferir en gran medida en la dinámica climática, sino también porque los sistemas ecológicos crecen más rápido en las zonas tropicales. Algunas de las preguntas críticas de la agenda de estabilización climática son: ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué rapidez? ¿Y quién lo financiará?

Aunque las cifras concretas varían, en general se calcula que el potencial de restauración de ecosistemas en América Latina y el Caribe es de aproximadamente 650 millones de hectáreas de tierras degradadas que podrían restaurarse. Esto incluye una variedad de ecosistemas, como bosques, pastizales y humedales. Esta cifra fue presentada en un estudio de la Asociación Mundial para la Restauración de Bosques y Paisajes (GPFLR) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

Hacer realidad este potencial exigiría un compromiso continuado, financiación y esfuerzos de colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, ONG (organizaciones no gubernamentales), el sector privado y las comunidades locales.

La superficie real que se restaure y la velocidad a la que pueda regenerarse dependerán de la eficacia de estos esfuerzos y de la disponibilidad de recursos para apoyar iniciativas a gran escala. Hay muchos retos, como proporcionar el número necesario de plantones de las especies adecuadas, formar a la gente en restauración, llevar a cabo una planificación coordinada y, por supuesto, facilitar el acceso a los recursos financieros.

Sin embargo, si se afrontan los retos, se asociará a los resultados una creación de valor relevante. La Iniciativa 20×20 ha registrado el compromiso de los países de América Latina y el Caribe de regenerar alrededor de 50 millones de hectáreas. El WRI ha estimado que alcanzar el objetivo de restaurar 20 millones de hectáreas en América Latina y el Caribe podría reportar unos beneficios netos de al menos 23.000 millones de dólares en 50 años.

Las grandes organizaciones que se centran en el desarrollo local y sostenible y tienen apetito de rentabilidad a largo plazo son los actores más comunes en este escenario. Entre estas organizaciones se encuentran

- El Banco Mundial: Ha comprometido miles de millones de dólares en todo el mundo para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible, con una parte significativa dirigida a América Latina. Por ejemplo, el Banco Mundial anunció mil millones de dólares en 2019 para proyectos relacionados con la conservación de los bosques y el uso sostenible de la tierra en el Amazonas.

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El BID ha comprometido miles de millones de dólares para proyectos de desarrollo sostenible y medio ambiente en América Latina. En 2020, por ejemplo, anunció su compromiso de movilizar 1.000 millones de dólares para proyectos relacionados con el clima y la biodiversidad en los próximos cinco años.

Otras organizaciones también bastante importantes pero que trabajan a otra escala

- Conservation International: Invierte anualmente decenas de millones de dólares en proyectos de conservación en todo el mundo, incluida América Latina. La organización ha destinado importantes recursos a proteger la Amazonia y otros ecosistemas críticos.

- Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): Las inversiones de WWF varían, pero suele dedicar cada año decenas de millones de dólares a proyectos de conservación en América Latina. Sus programas suelen centrarse en zonas como el Amazonas, el Pantanal y los ecosistemas marinos.

- The Nature Conservancy (TNC): Invierte cantidades sustanciales en proyectos de conservación en América Latina, a menudo entre decenas y cientos de millones de dólares al año. Por ejemplo, en su programa amazónico se han realizado importantes inversiones plurianuales.

Este último grupo también refleja los intereses del sector privado y los filántropos. Las aportaciones del sector privado pueden ser muy variables. Por ejemplo, grandes empresas de alimentación y cosméticos (a través de sus iniciativas de reforestación y abastecimiento sostenible) y fundaciones han destinado cientos de millones de dólares a proyectos de conservación en América Latina durante la última década.

Los nuevos actores en este campo son los inversores de impacto. Cada vez aportan más capital a proyectos que ofrecen beneficios tanto medioambientales como financieros. Aunque la suma exacta de todas estas inversiones no es fácil de calcular, el volumen de capital dedicado a la regeneración de los ecosistemas en América Latina es considerable, e implica miles de millones de dólares procedentes de múltiples fuentes, sobre todo en agricultura y silvicultura sostenibles.

En muchos casos, los recursos descritos en los párrafos anteriores se emplean en proyectos que implican asociaciones público-privadas, con una fuerte participación de organizaciones sin ánimo de lucro y de expertos. La participación de agentes internacionales, nacionales y locales es crucial para el éxito de cualquier proyecto de restauración o conservación.

Los retos y las inversiones necesarias para llevar a cabo proyectos a largo plazo llevan a cualquier agente serio a preguntarse: ¿Cómo supervisar los progresos y garantizar la transparencia en la gestión de inversiones tan grandes en una región fuertemente influida por las tramas de corrupción y la delincuencia organizada?

La respuesta es compleja, pero hay que afrontar el problema. El sistema que puede actuar como barrera para lograr avances también está influido por intereses financieros. Quienes comprenden la importancia de esta agenda y aportan los recursos para ponerla en práctica son también responsables de involucrar a pensadores creativos y expertos en tecnología para que desarrollen modelos innovadores de gobernanza, programas de formación, sistemas de gestión y mecanismos para mitigar o eliminar los elementos que puedan interferir en el progreso necesario. Es hora de invertir en este aspecto del juego de la regeneración.

En 2007 se publicó un artículo titulado «Adaptive co-management for social-ecological complexity». Los autores indicaban:

«Generar confianza mediante la colaboración, el desarrollo institucional y el aprendizaje social mejora los esfuerzos por fomentar la gestión de los ecosistemas y resolver los dilemas entre la sociedad y el medio ambiente a múltiples escalas.

«Un enfoque emergente para abordar estos dilemas es la cogestión adaptativa. Este método presta atención explícita a las funciones de aprendizaje (experiencial y experimental) y colaboración (vertical y horizontal) necesarias para mejorar nuestra comprensión de los sistemas socioecológicos complejos y nuestra capacidad para responder a ellos.

«Identificamos y esbozamos las características centrales de la cogestión adaptativa, que incluyen acuerdos institucionales e incentivos innovadores a través de escalas y niveles espacio-temporales, aprendizaje a través de la complejidad y el cambio, seguimiento y evaluación de las intervenciones, el papel del poder y oportunidades para vincular la ciencia con la política».

Los autores fueron de los muchos que intentaron destacar la importancia de definir modelos de gobernanza y control para poner en marcha iniciativas de éxito en pro del desarrollo sostenible.

Hemos empezado a abordar parte de este problema centrándonos en lo que yo llamo el esfuerzo de inteligencia de datos sobre sostenibilidad. Los expertos implicados en esta área pretenden garantizar la calidad de la información que los responsables utilizan para tomar decisiones, ya sea dentro de la operación de una empresa o de una región. No es tarea fácil.

A la hora de identificar las áreas que necesitan inversiones para su conservación o regeneración a la escala requerida en América Latina y el Caribe, se necesitan satélites, ordenadores cuánticos, aprendizaje automático y expertos bien formados, entre otros, solo para captar la situación real y el potencial del área. Ahora contamos con unas pocas organizaciones con el nivel adecuado de experiencia para ello.

Una vez cumplidos todos los requisitos legales, comienza una nueva fase: el seguimiento detallado de los avances para garantizar que las inversiones se destinan al fin acordado. Y en caso de fracaso, abordar los problemas con eficacia, no solo protegiendo el capital, sino también la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo deben intervenir las compañías de seguros y reaseguros?

Cuanto más nos centramos en esta compleja y urgente tarea, más comprendemos que el principal problema no es organizar los recursos financieros para las tareas de conservación y regeneración en sí, sino todo lo que la rodea.

Por ello, las instituciones que estén dispuestas a invertir en abordar esta gigantesca tarea deben estarlo también en los modelos de gobernanza, el pensamiento creativo y los aspectos tecnológicos de la ecuación para garantizar el éxito de la regeneración de los ecosistemas.

Por la Dra. Nelmara Arbex, socia de KPMG Brasil